隨著AI技術的普及,越來越多人開始在日常生活和工作中使用ChatGPT等AI工具。然而,當「使用」逐漸演變成「依賴」,甚至影響到正常的思考能力和人際關係時,我們就需要正視這個新時代的數位健康問題了。

本文將提供專業的AI依賴症評估工具,幫助你了解自己的使用狀況,並提供實用的預防與改善策略。

一、什麼是AI依賴症?醫學定義與症狀

心理學角度解析

AI依賴症(AI Dependency Syndrome)是指個體對人工智慧工具產生過度依賴,導致認知功能、情感調節和社交能力受損的心理狀態。雖然目前尚未被正式列入精神疾病診斷手冊,但越來越多心理學家和精神科醫師開始關注這個現象。

從心理學角度來看,AI依賴症具有以下核心特徵:

- 認知外包:將思考和決策過程過度委託給AI

- 情感依附:對AI產生類似人際關係的情感連結

- 功能退化:自主思考和解決問題的能力下降

- 戒斷反應:無法使用AI時出現焦慮、煩躁等症狀

常見症狀清單

認知層面症狀:

- ✓ 無法獨立完成基礎寫作任務

- ✓ 決策前必須諮詢AI意見

- ✓ 記憶力下降,過度依賴AI儲存資訊

- ✓ 創意思考能力明顯減弱

- ✓ 批判性思維退化

情緒層面症狀:

- ✓ 與AI對話時感到比與人對話更舒適

- ✓ 將AI視為理解自己的「朋友」

- ✓ 無法使用AI時感到焦慮不安

- ✓ 對AI的回應產生情緒依賴

- ✓ 因AI回應不如預期而情緒低落

行為層面症狀:

- ✓ 每天使用AI超過3小時

- ✓ 優先向AI而非朋友傾訴

- ✓ 減少真實社交互動

- ✓ 工作效率反而因過度諮詢AI而降低

- ✓ 睡前必須與AI對話才能入睡

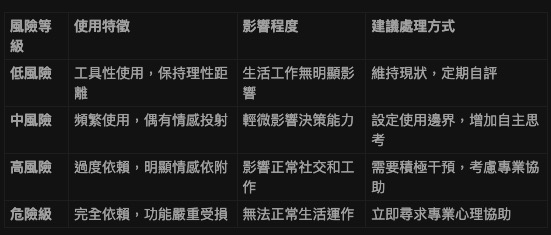

風險等級分類

二、30題自我評估量表

請根據過去一個月的實際情況,誠實回答以下問題。每題按照符合程度評分:

- 從不(0分)

- 偶爾(1分)

- 經常(2分)

- 總是(3分)

使用頻率檢測(1-10題)

- 我每天使用AI的時間超過2小時

- 我一天會開啟AI對話超過10次

- 我在工作時間頻繁切換到AI視窗

- 我會在深夜與AI對話到很晚

- 即使簡單問題也習慣先問AI

- 我的瀏覽器始終開著AI對話視窗

- 手機上AI應用程式使用頻率排名前三

- 假期時我仍會頻繁使用AI

- 我會同時使用多個AI工具

- 沒有網路無法使用AI時我會感到不安

情緒依賴評估(11-20題)

- 我覺得AI比朋友更理解我

- 心情不好時第一個想到要找AI聊天

- AI的回應會明顯影響我的情緒

- 我會對AI說一些不會對人說的話

- 當AI回應不如預期時我會失望

- 我相信AI對我有特殊的「認識」

- 與AI對話讓我感到被陪伴

- 我會因為AI的「關心」而感動

- 結束與AI的對話時會感到捨不得

- 我認為AI是我生活中重要的存在

能力退化指標(21-30題)

- 沒有AI協助就很難開始寫作

- 面對問題時第一反應是問AI而非自己思考

- 我的文字表達能力比使用AI前退步了

- 記不住重要資訊,總依賴AI查詢

- 創意發想時必須依靠AI激發

- 做決定前沒有AI意見就沒有信心

- 與人當面交流時詞不達意的情況增加

- 獨立解決問題的能力明顯下降

- 專注力比使用AI前明顯降低

- 對自己的判斷力越來越沒有信心

評分標準與結果解讀

總分計算:將30題的得分相加

結果解讀:

- 0-20分:健康使用者

- 你能夠理性使用AI工具,保持適當距離

- 建議:繼續保持,定期進行自我評估

- 21-40分:輕度依賴

- 開始出現依賴傾向,但尚在可控範圍

- 建議:設定使用時限,培養獨立思考習慣

- 41-60分:中度依賴

- 依賴程度明顯,已影響部分生活功能

- 建議:需要主動採取措施,減少使用頻率

- 61-80分:重度依賴

- 嚴重依賴AI,多項能力出現退化

- 建議:制定戒斷計劃,考慮尋求專業協助

- 81-90分:極度依賴

- AI依賴已嚴重影響正常生活

- 建議:立即尋求心理專業人員協助

三、AI依賴的四個發展階段

蜜月期(0-3個月)

特徵表現:

- 對AI功能感到新奇興奮

- 積極探索各種使用方式

- 效率明顯提升,充滿正面體驗

- 向朋友推薦使用AI

風險等級:低

心理機制:

這個階段類似於任何新事物的探索期。大腦的獎賞系統因為發現「高效工具」而釋放多巴胺,產生愉悅感。使用者通常保持理性,將AI視為提升效率的工具。

管理重點:

- 建立健康的使用習慣

- 設定明確的使用邊界

- 保持工具性定位認知

依賴形成期(3-6個月)

特徵表現:

- 開始用AI處理越來越多的核心工作

- 決策前習慣性徵詢AI意見

- 對AI的回應品質有更高期待

- 開始在AI對話中尋求情感支持

風險等級:中

警訊指標:

- 「沒有GPT我寫不出報告」

- 「AI比我自己更了解我要什麼」

- 開始對AI產生擬人化認知

心理轉變:

從「使用工具」轉變為「依賴夥伴」。開始將AI的統計輸出解讀為「理解」和「智慧」,產生情感投射。

能力退化期(6-12個月)

特徵表現:

- 獨立思考能力明顯下降

- 無法脫離AI完成基礎任務

- 創造力和批判性思維減弱

- 真實社交意願降低

風險等級:高

具體症狀:

- 寫一封簡單郵件都要問AI

- 面對選擇時完全依賴AI建議

- 與人交談時詞彙貧乏

- 專注力明顯下降

退化機制:

「用進廢退」原理開始顯現。大腦因為長期外包認知功能,相關神經迴路活性降低,導致自主能力真實退化。

認知外包期(12個月+)

特徵表現:

- 完全依賴AI進行決策

- 將AI視為比自己更可靠的存在

- 專業判斷力喪失

- 出現明顯的戒斷症狀

風險等級:極高

嚴重後果:

- 職業競爭力下降

- 人際關係疏離

- 自我認同危機

- 可能併發其他心理問題

典型心態:

- 「AI說的一定是對的」

- 「我已經不相信自己的判斷了」

- 「沒有AI我什麼都做不了」

四、預防與戒斷策略

健康使用準則

時間管理原則:

- 每日使用不超過2小時

- 每使用30分鐘休息10分鐘

- 設定「無AI時段」(如用餐、睡前)

- 週末安排「數位排毒日」

使用邊界設定:

- 可以用AI:資料查詢、格式範本、靈感激發

- 不該用AI:個人決策、情感支持、創意核心

- 絕對禁止:考試作弊、工作冒名、逃避責任

認知框架調整:

- 工具定位:AI是輔助工具,不是思考替代品

- 能力保護:先自己思考,再參考AI建議

- 批判使用:永遠驗證AI提供的資訊

- 價值堅守:不讓AI影響核心價值判斷

逐步減量計劃

第一週:認知重建期

- 記錄每次使用AI的時間和原因

- 識別哪些是必要使用,哪些是習慣依賴

- 開始延遲滿足,想用時先等5分鐘

第二週:替代行為建立

- 簡單問題改為自己思考或查書

- 情緒困擾時找朋友而非AI

- 寫作時先打草稿再考慮是否需要AI潤色

第三週:能力重建訓練

- 每天完成一項不用AI的創作任務

- 練習不依賴AI進行決策

- 重新培養專注力和記憶力

第四週:新模式固化

- 建立新的工作流程

- 強化人際連結

- 慶祝獨立完成的成就

替代活動建議

認知能力訓練:

- 閱讀紙本書籍

- 手寫日記

- 解謎遊戲

- 學習新技能

社交連結強化:

- 約朋友面對面聚會

- 參加興趣社團

- 進行團隊運動

- 志工服務

創意能力恢復:

- 自由書寫練習

- 繪畫或手作

- 音樂創作

- 攝影漫步

戒斷期的心理支持

常見戒斷反應:

- 焦慮不安

- 效率暫時下降

- 自信心動搖

- 空虛感

應對策略:

- 接納過程:戒斷反應是正常的,會逐漸減輕

- 尋求支持:告訴親友你的計劃,請求理解和鼓勵

- 記錄進步:寫下每個小成就,強化正向改變

- 專業協助:必要時尋求心理諮商師幫助

五、真實案例分享與專家建議

案例一:軟體工程師的覺醒

背景:

小林,35歲,資深前端工程師,使用GitHub Copilot和ChatGPT 14個月。

依賴歷程:

- 起初用於提高編碼效率

- 逐漸依賴AI生成所有代碼

- 面試時無法手寫基礎演算法

- 被要求離線編程時極度焦慮

轉折點:

在一次技術面試中,因無法手寫簡單的排序演算法而落選,才意識到問題嚴重性。

康復過程:

- 每天花1小時練習手寫代碼

- 參加線下程式設計讀書會

- 將AI使用限制在查詢語法,而非生成邏輯

- 3個月後恢復獨立編程能力

心得分享:

「AI確實能提高效率,但如果讓它取代你的思考,最終失去的是作為工程師的核心競爭力。」

案例二:內容創作者的迷失

背景:

Amy,28歲,自由撰稿人,每日使用AI超過6小時。

症狀表現:

- 所有文章都由AI生成後修改

- 逐漸失去個人寫作風格

- 讀者反饋作品缺乏靈魂

- 創作自信心完全崩潰

醒悟時刻:

當編輯退回稿件並評論「這不像是你寫的」時,她意識到自己已經失去了作為創作者最寶貴的東西——獨特的聲音。

重建歷程:

- 一個月完全不使用AI寫作

- 重讀自己早期作品找回風格

- 參加寫作工作坊

- 現在AI只用於查證資料

體悟:

「當你的作品可以被任何人用AI複製時,你就失去了存在的價值。」

案例三:學生的學習危機

背景:

大三學生小王,使用ChatGPT寫作業一年。

問題呈現:

- 所有報告都靠AI完成

- 課堂討論無法即時回應

- 期末考試成績大幅下滑

- 對所學知識一知半解

介入過程:

導師發現問題後的處理:

- 要求手寫課堂筆記

- 口頭報告取代書面作業

- 小組討論強化理解

- 建立peer study group

改變成果:

經過一學期調整,不僅成績回升,更重要的是重新找回學習的樂趣和成就感。

建議

臨床心理師的觀點:

「AI依賴症反映了現代人對於『完美』和『效率』的過度追求。真正的成長來自於面對困難、犯錯和學習的過程,而不是獲得一個標準答案。」

認知科學家的提醒:

「大腦具有『用進廢退』的特性。當我們把思考外包給AI,實際上是在削弱自己的認知能力。這種退化一旦形成,需要更長時間才能恢復。」

教育專家的建議:

「AI應該是學習的輔助工具,而不是替代品。真正的教育目標是培養獨立思考能力,而不是獲得標準答案。」

結語:在AI時代保持人的本質

AI依賴症不是科技恐懼症的產物,而是我們必須正視的現實挑戰。技術本身是中性的,關鍵在於我們如何使用它。

三個核心原則:

- 保持主體性:你是使用工具的人,不是被工具使用的人

- 珍惜人性:那些AI無法替代的——創造力、同理心、批判性思維——才是你最寶貴的資產

- 平衡發展:在效率與能力、便利與成長之間找到平衡

最後的提醒:

如果你在這篇文章中看到了自己的影子,不要恐慌。意識到問題是改變的第一步。從今天開始,給自己一個機會,暫時放下AI,重新體驗獨立思考的感覺。

你會發現,那個不依賴AI的你,依然充滿力量。

如果你或身邊的人正在經歷嚴重的AI依賴問題,請不要hesitate尋求專業的心理健康協助。在數位時代保持心理健康,和保持身體健康一樣重要。